| ICE-T |

![]()

415形 Singenにて (写真提供)南正時 |

| ドイツでは1980年代以降、鉄道の高速化が推進され、80年代初頭から90年代にかけて、ハノーファー・ヴュルツブルク、マンハイム・シュツットガルトの2区間の高速新線が完成、1991年にはICEの営業運転も開始された。その後も高速新線の建設や、高速列車の開発が行なわれ、1998年秋にはベルリン・ハノーファー間の高速新線も開業したしかし、高速新線の建設による高速化は時間短縮に絶大な効果を持つ一方で、経費がかさむことが問題となっていた。特に経済効果が少なく、高速新線を作ることが出来ない路線の時間短縮を計る手段として、考えられたのが、振子式列車の投入による高速化である。(すでにヨーロッパでは、イタリアのETR450や、スウェーデンのX2000といった高速振子列車が活躍しており、またDBも1992年より、VT610形振子式気動車を使用していた。)1993・94年に行なわれた経済性調査では、ドイツ中部や南部の山間部で特に振子列車の使用が、所要時間の短縮、編成数や運行コストの削減に効果的であることが分かり、DBは振子式の高速列車を開発することを決定した。 1994年、DBAGはDWA、Duewag、Siemens、FIATの4社に、5両編成11本、7両編成32本、計43本の振子式電車を発注した。この電車はICT(InterCity-Triebwagen)と呼ばれ、形式は5両編成が415形、7両編成が411形となった。新たなる振子式高速列車の開発は、既に開発が進められていたICE-3がベースにされたため、動力分散式の電車方式が採用された。ICTの製作は、先頭車をDWA、中間車をDuewag、電気部品をSiemens、振子装置をFIATがそれぞれ担当した。1997年には415形の第1編成が落成し、試験運転が開始された。 ICTの営業運転は1999年5月30日に、Stuttgart - Zürich間で開始された。この際に、ICTは゛ICE゛として運行されることになり、ICTはICE-Tと呼ばれるようになった。なお、気動車バージョンのICT-VTの開発も進められており、今年中には第1編成が登場する。ICE-Tは、ICE-2やICE-3、ICT-TD(605形。2000年に登場する気動車バージョンのICT)との連結運転も可能であるため、今後多彩な運用に用いられていくと思われる。 ICE-Tは幅2.85m、先頭車の全長が27.45m、高さ3.89m、中間車がの全長が25.9m、高さ3.84mである。M車には1両辺り2台の500kW3相非同期モーターが搭載され、最高速度は230km/hに設定された。最大の特徴である振子装置は、ETR460"Pendolino"やETR470"Cisalpino"で実績のあるFIAT社の強制振子式が採用された。この振子装置による最大傾斜角度は8度で、曲線通過速度を一般車両より20%向上させることができる。外観は従来のICEシリーズとは一線を画すスマートなもので、ICE-3によく似ているが、先頭部の傾斜がICE-3に比べ緩いことや、客室窓の先頭部における処理などに違いがある。塗装は白に赤帯が入ったもので、ICE-3との違いとしては、赤帯が前頭部まで回り込んでいないことが挙げられる。 |

運転席 (写真提供)南正時 |

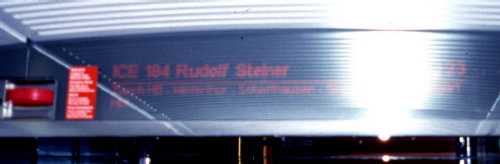

| 車内は1等・2等に分けられ、1等の座席配置は1+2列、2等は2+2列となっている。ICE-2と同様、座席配置を変えることで、車内の仕様を1等→2等、2等→1等を変えることができる。車内の最大の特徴は先頭車後部に設けられた展望ラウンジで、運転室とはガラスで仕切られているため、乗客はここから、運転室のインストルメントパネルの美しい造形とその先の大きな全面窓に広がる眺望を楽しむことが可能である。仕切りとなるガラスは特殊で、カーテンや視界を遮るものは何もない代わりに、電気的にスイッチ1つでガラスそのものが透明から半透明になるという仕組みを持っている。開放客室部分の席の半分はテーブルを挟んで向かい合わせに席が配されている。2等は開放室のみであるが、1等については簡単なコンパートメントも設けられた。ただし仕切りの高さは天井まで達していない。この他では、家族室(遊び場、大きなテーブル、ベビーカー置き場そしてオムツ交換の為のベッド等の設備のある、小さな子供を持つファミリー向けの個室)や身障者席、車椅子対応のトイレなども用意されている。 1等座席はシートが本革張りで、開放タイプと、肩の高さまでガラスと木目のパーテーションで仕切った個室タイプの2つが用意されており、重厚でモダンな空間作りに成功している。2等座席は開放タイプで1等車と同じ形状のシートでありながら、明るい藤色のモケット張りとなり、ガラスとクロームメッキの荷棚やガラス製の仕切りドア、ブナ材木目のテーブル等と共に、軽快感を出しながらも高い品質感の仕上がりとなっている。また、1等・2等の各座席にはノートパソコンなどの電源用としてコンセントプラグとオーディオプログラム用のイヤホンジャックが、また座席上部にはLED予約表示機がそれぞれ設けられた。携帯電話の受信条件を飛躍的に向上させる"Repeater"も一部の車両に装備され、ビジネスマンのニーズに応えている。各車両にある荷物置き場には金属ケーブル式の鍵の掛かるものと小さな荷物の為のコインロッカー(デポジット式)が設置されている。また自転車やスキー置き場も用意されており、観光客の利用に対応している。 車端部の客室のドア上部には列車案内電光表示器が設けられた。これは表示のないときは単なる鏡かクロームメッキされた金属板にしか見えないが表示されると中からLEDの文字が浮き出て見えるようになっている。 |

1等車内 (写真提供)南正時 |

列車案内電光表示器 (写真提供)井上晃良 |

| 供食設備としては、411形には食堂車"BordRestaurant"、415形にはバー"BordBistro"がそれぞれある。"BordRestaurant"の仕様は従来のICEとほぼ同様で、24席の食堂部と簡単なテーブルのみのバー部に分けられる。"BordBistro"は簡単なテーブルと立席のみで構成され、セルフサービスとなっている。またサービス室では、テレホンカードの販売のほか、各種の情報を入手できる。また、乗客情報システムFISはより機能が円熟したものとなり、時刻表などに関する情報を検索、プリントアウトできる。 |

![]()

| 411形の編成 |

| 411.5 (21) |

411.6 (22) |

411.7 (23) |

411.8 (24) |

411.2 (25) |

411.1 (27) |

411.0 (28) |

| ()内の数字は予約システムにおける号車番号。 |

![]()

| 形式 | M/T車の区別 | 主な車内設備 |

| 411.5 | T | 2等車 "Repeater" |

| 411.6 | M(インバーター搭載) | 2等車 身障者用設備 FIS端末 |

| 411.7 | M | 2等車 "Repeater" サービス室 |

| 411.8 | T | 2等車 |

| 411.2 | M | "BordRestaurant" 家族室 |

| 411.1 | M(インバーター搭載) | 1/2等車 FIS端末 |

| 411.0 | T | 1等車 "Repeater" |

| 411形は4M3Tの7両編成で全長184.4m、編成出力は4000kW、定員は1等53人、2等307人の計360人となっている。なお一部は、411.8形をはずした6両編成、あるいは411.8形を2両連結した8両編成で運転されている。 |

411形 München Pasing - Haspelmoorにて (写真提供)Yutaka Okamoto |

![]()

| 415形の編成 |

| 415.5 (21) |

415.6 (22) |

415.7 (23) |

415.1 (27) |

415.0 (28) |

![]()

| 形式 | M/T車の区別 | 主な車内設備 |

| 411.5 | T | 2等車 "Repeater" 自転車用スペース |

| 415.6 | M(インバーター搭載) | 2等車 身障者用設備 FIS端末 |

| 415.7 | M | 2等車 "Repeater" サービス室 |

| 415.1 | M(インバーター搭載) | "BordBistro" 2等車 家族室 FIS端末 |

| 415.0 | T | 1等車 "Repeater" |

| 415形は3M2Tの5両編成で全長132.6m、編成出力は3000kW、定員は1等41人、2等212人の計253人となっている。11本の415形のうち5本はスイス直通に対応しており、415.0形と415.5形の両先頭車にはドイツ国内向けのパンタグラフに加え、スイス向けのやや小振りなパンタグラフも搭載されている。 |

415形 Singen近郊にて (写真提供)南正時 |

![]()

| ICE-Tの運用 |

| 1999年5月30日、ICE-Tの営業運転が開始された。まずはスイス直通仕様の5本の415形がStuttgart - Singen - Schaffhausen - ZürichのICEに投入され、概ね2時間間隔で、同様に2時間間隔のCisalpinoと交互に運行された。当初、ICE-Tが使用された列車は以下の通りである。 |

| ICE 180 "Paul Klee" | Zürich Hbf 1910 --> 2155 Stuttgart Hbf (Winterthur経由) |

| ICE 181 "Friedrich Hölderlin" | Stuttgart Hbf 0602 --> 0748 Singen (Htw) |

| ICE 182 "Friedrich Hölderlin" | Singen (Htw) 1810 --> 2000 Stuttgart Hbf |

| ICE 183 "Paul Klee" | Stuttgart Hbf 0802 --> 1050 Zürich Hbf (Winterthur経由) |

| ICE 184 "Rudolf Steiner" | Zürich Hbf 1310 --> 1600 Stuttgart Hbf (Winterthur経由) |

| ICE 185 "Rudolf Steiner" | Stuttgart Hbf 1202 --> 1450 Zürich Hbf (Winterthur経由) |

| ICE 186 "Isolde Kurz" | Singen (Htw) 1010 --> 1200 Stuttgart Hbf |

| ICE 187 "Isolde Kurz" | Stuttgart Hbf 1402 --> 1547 Singen (Htw) |

| ICE 188 "Hermann Hesse" | Zürich Hbf 0713 --> 1000 Stuttgart Hbf (Buelach経由) |

| ICE 189 "Hermann Hesse" | Stuttgart Hbf 1802 --> 2047 Zürich Hbf (Buelach経由) |

| ICE NETWORK |

| 1999年秋以降は411形もデビューし、ICE-Tの充当列車は順次拡大されてきている。当初は一部の路線で暫定的にInterCityやInterRegioとして運転されていたが、現在は基本的にICEとして運転されている模様である。2000年5月からICE-Tによる運行となったのは、Berlin - Leipzig - MünchenとDresden - Leipzig - Frankfurtの2路線で、前者は411形、後者は2編成併結した411形または411形+415形で運行されている。またHannoverで行なわれているExpo2000に合わせた特別列車であるEXEの一部も、ICE-Tにより運転されている。 |

415形 Schaffhausenにて (写真提供)南正時 |

![]()

| このページの製作にあたっては、以下の資料やホームページを参考にしました。 |

| DBAG Official Site |

| The ICE/ICT pages by Tobias Köler |

| Eisenbahn-Review 6/1999 |

| BAHN EXTRA "Bahn-Jahrbuch '99" by GeraNova |

| 鉄道ジャーナル 8/1999 |

| 鉄道ファン 11/1996, 9/1998 |

![]()

| 「鉄道ジャーナル」1999年12月号に、ICE-Tの写真を提供していただいた南正時さんによる、ICE-Tの列車追跡が掲載されています。なお、南正時さんのホームページはこちらです。 |

![]()

| (執筆) 許 寿行 / 井上晃良 |

![]()

| Back |